2024年4月更新

本ブログ記事では、毎月配当が人気のETF「QYLD」について、

- メリット・デメリット

- 他の米国ETF(QQQ、VYM、JEPI、JEPQ)とのトータルリターン比較

- 将来性

- 併せて検討したい東証版QYLD(2865)

をまとめています。

- QYLDが気になっている

- QYLDに何かひっかかるものがある

- QYLDと高配当銘柄の比較を見て、投資銘柄を決めたい

このような人の参考になればうれしいです。

私自身は高配当株投資による経済的自立を目指しています

QYLDは分配利回りの高さから以前より気になっていましたが、同時に怪しさも感じて手を出さずにいました。

それでも興味がずっと続いたので、色々なサイトを調べてみました。その結果をまとめた内容となります。

先にポイントだけまとめておきます。

- 分配利回り → 12.15% *2024/3/28時点

- メリット

- 高利回り、毎月分配

- デメリット

- 対象指数であるNASDAQ100よりもトータルリターンが大きく劣る

- 株価が右肩下がり、など

- トータルリターン

- QYLDよりもQQQの圧勝

- QYLDよりもVYMの方が概ねどの時期もパフォーマンス良好

- QYLDよりもJEPIの方がこれまでのところ良好

- QYLDとJEPQは一進一退

- 将来性

- 株価 → 下落基調を想定しておいた方が良い

- 分配金 → 概ね安定的に推移しそう

- 新NISA

- NISA口座ではQYLDへ投資できない

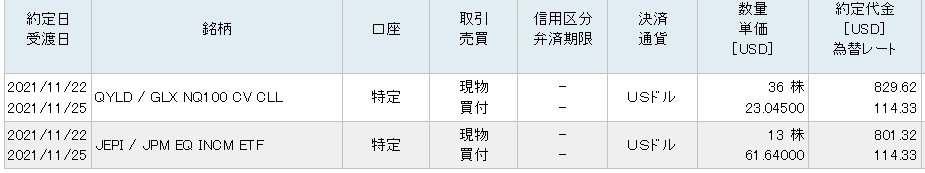

↓この記事の作成後、とりあえず実際に保有してみようということでQYLDを約10万円分購入しています(同じく高分配ETFのJEPIも同時購入)

↓QYLDと同じく高分配ETFとして人気のJEPIを比較した記事もあります

毎月&高配当ETF「QYLD」の基本情報

QYLDの概要

| ティッカー | QYLD |

| 運用会社 | GLOBAL X |

| 設定日 | 2013年12月11日 |

| 主要取引所 | NASDAQ |

| 純資産 | 81.3億ドル 1.21兆円(1$=150円換算) |

| 株価 | 17.92ドル |

| 経費率 | 0.61% |

| 分配利回り | 12.15% |

| 分配頻度 | 毎月分配 |

| 年率リターン (設定来) | 7.24% |

| 年率リターン (1年) | 22.82% |

「毎月分配で分配利回り12%超」はかなり魅力的ですが、経費率0.61%はやや高く気になるところです。

*QYLDはカバード・コール戦略により利益を生み出すことを狙いとしています。カバード・コール戦略については煩雑になるためここでは触れません。QYLDへ真剣に投資することを考えている方は、是非その仕組みを調べ、理解した上で検討しましょう。GLOBAL Xのサイトでも解説されています。

QYLDの株価チャート│長期では右肩下がり

上のチャートはQYLDの設定来の株価推移です。2013年12月の設定~2024年4月初頭までですね。

- 概ね右肩下がりです

- 特に米国の利上げにより、NASDAQ100が大きく下げた2022年はQYLDも大きく下落

- NASDAQ100の復調により、2023年以降やや持ち直しています

- しかし上昇幅は僅かであり、長期的に株価は下落トレンドです

QYLDを保有する場合は、株価は「含み損になる可能性が高そう」という認識でいた方が良さそうですね。

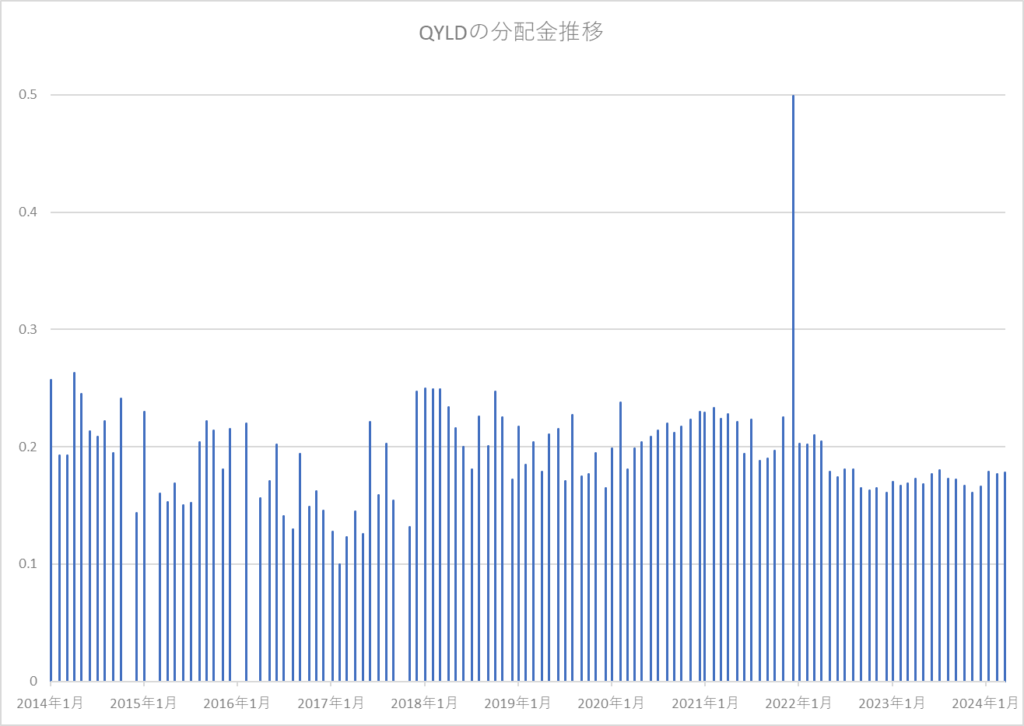

分配金(配当金)の推移│安定的

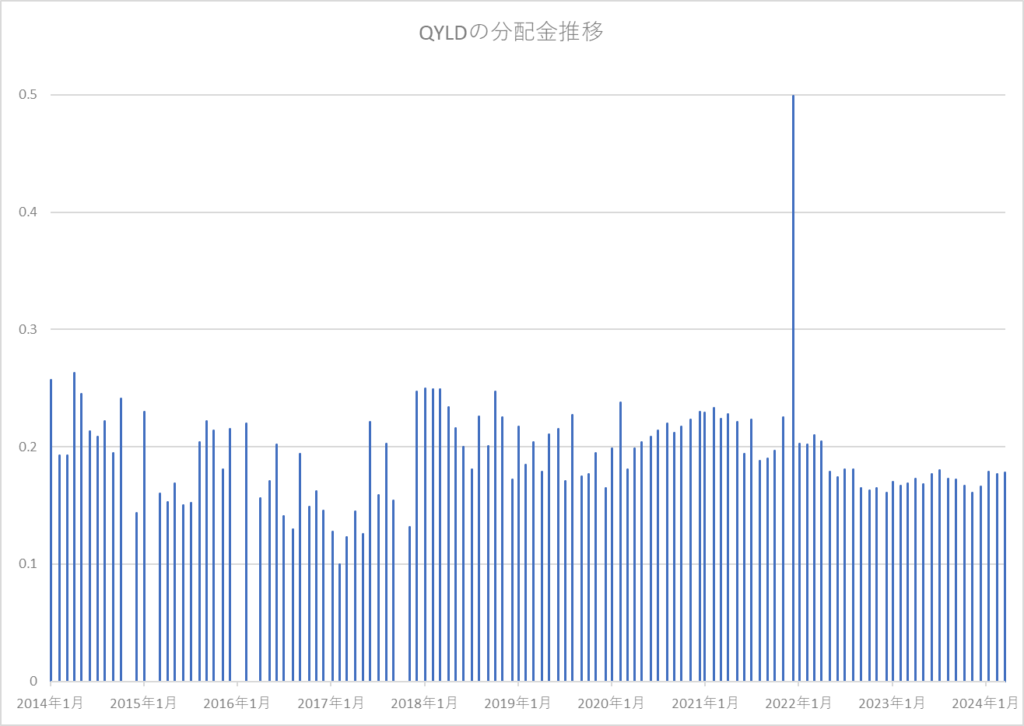

QYLD設定来の分配金推移です。

基本的に0.2ドル前後で推移しており安定的に見えます。

直近2024年4月の分配金は0.178$(約27円。1ドル150円で計算)。

これだとどんな感じかわかりにくいと思うので、簡単なシミュレーションをしてみましょう。

今の1株17.92$なら、10万円でQYLDを37株購入できます。

すると4月に受け取れる分配金は税引前で988円(=37株×0.178$×150円)。

毎月同程度の分配金が得られるとすると、

QYLDに10万円投資をすると年間で11,854円の分配金(税引前)を得られる

となります。

かなり魅力的に見えますが、先ほど見たとおりQYLDの株価は長期的には右肩下がり。QYLDへの投資は分配金だけでなく株価も含めたトータルのリターンで検討した方が良さそうです。

QYLDに投資するメリット2点

QYLDに投資するメリットについて。

次の2点に集約されます。

最大のメリットは分配利回りの高さです。

QYLDに興味を持つきっかけはみなここだと思います。

ですが逆にいうとメリットといえる点がこれしかないともいえます。

(2023年1月追記)

実際に私は2021年11月にQYLDへ約10万円投資していますが、それ以降毎月500円以上の分配金を手取りで得ています。年換算すると税引後6000円以上ですから、その利回りの高さは驚異的です

QYLDに投資するデメリット・リスク6点

次にQYLDに投資するデメリット・リスクについて。

こちらは主に次の6点です。

デメリットとして特に注意したい点は次の2つ

- NASDAQ100にトータルリターンが大きく劣る

- NASDAQ100の低迷局面では株価下落のリスクが大きい

トータルリターンを重視するなら、素直にQQQなどNASDAQ100連動のETFを購入した方が良いという指摘がかなり多くされます。

私も実際にQYLDを保有していてそのように感じます。

QYLDのトータルリターン比較(vs QQQ、VYM、JEPI)

ここまでQYLDの株価、分配金と分けて見てきました。

ではQYLDのトータルリターンは実際どうなのでしょうか。

ここでは、「QYLD vs QQQ、VYM、JEPI」という形で、配当込みのトータルリターンを比較してみます。

QYLDよりもQQQの圧勝

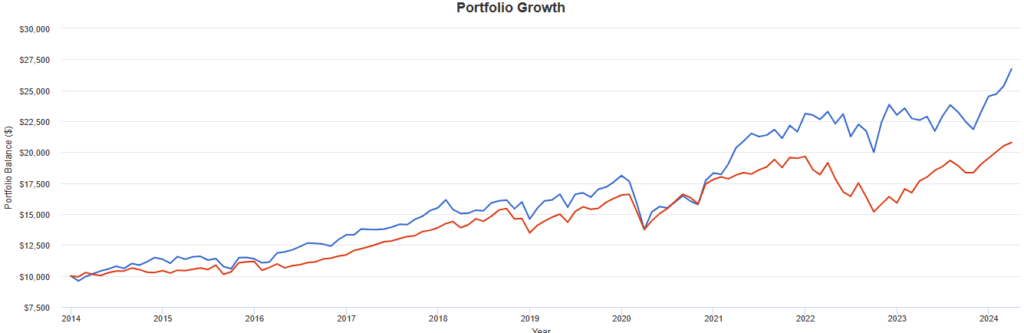

上のチャートは、

- NASDAQ100連動のインデックスファンド”QQQ”

- QYLD

の配当込みのトータルリターンを、QYLDの設定以後から比較したものです。

結果は「QQQの圧勝」です。

QYLDのデメリットの1つ「トータルリターン重視なら素直にNASDAQ100に投資をした方が良い」という点がよくわかります。

2021年以降VYMに差をつけられる

上のチャートは、

- 米国高配当株ETFの代表格”VYM”

- QYLD

の配当込みのトータルリターンを、QYLDの設定以後から比較したものです。

結果は「VYMの方が概ねどの時期においても優れている。2021年以降パフォーマンスの差が拡大」です。

QYLDよりもJEPIの方がこれまでは良い

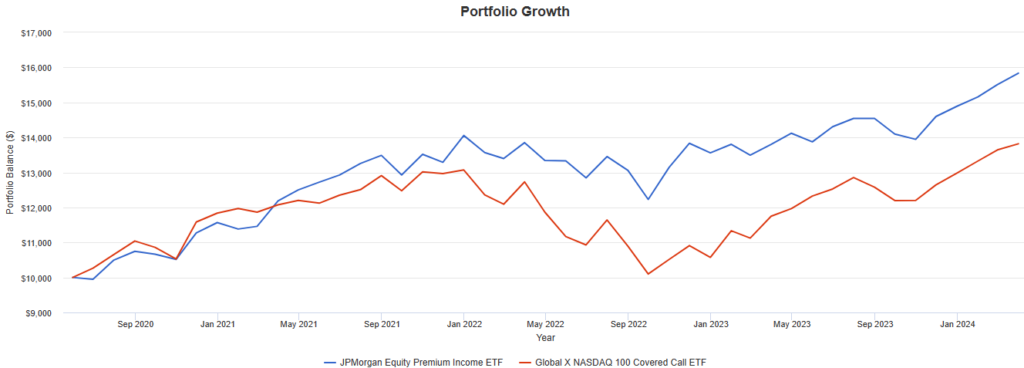

上のチャートは、

- QYLDの後に設定されて同じく人気の米国高分配ETF”JEPI”

- QYLD

の配当込みのトータルリターンを、JEPIの設定以後から比較したものです。

なおNASDAQ100に関連するQYLDとは違い、JEPIはS&P500に関連した動きをするETFです。

結果は「JEPIの方が良好」となりました。

- JEPIの設定から日が浅いこと

- 2022年の下落相場は特にQYLDに対して逆風が強かったこと

という点は考慮が必要ですが、一つの判断材料にはなるのではないでしょうか。

QYLDより最近はJEPQが好調

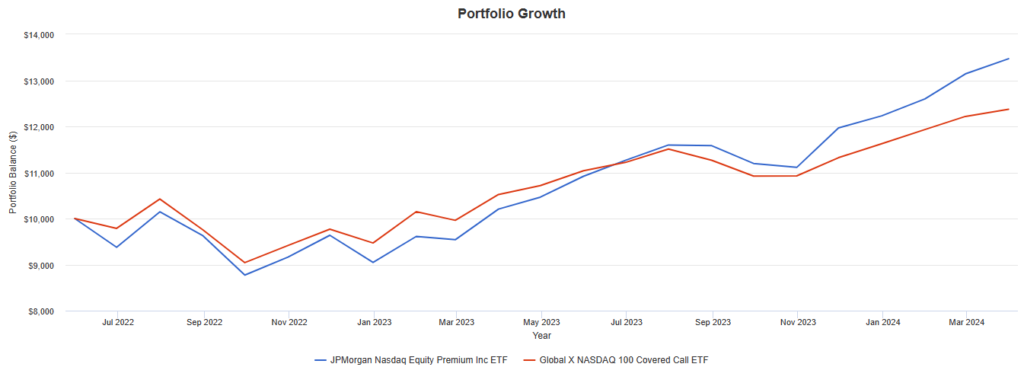

↑のチャートは、

- JEPIの「NASDAQ100版」である高分配ETF”JEPQ“

- QYLD

の配当込みのトータルリターンを、JEPQの設定以後から比較したものです。

結果は「一進一退だが最近はJEPQ優勢」となりました。

同じNASDAQ100を対象としている高分配ETF同士です。

2023年の途中からJEPQのパフォーマンスがQYLDを上回り、最近ではその差が開いてきています。

QYLDの将来性を過去推移から考えてみる

ここでは、QYLDの将来性について、株価と分配金の過去推移から考えてみます。

QYLDのこれまでの株価推移

これまでの株価推移から考えられることは、

- コロナショックのような暴落時は、QYLDも暴落する

- 株価は右肩下がり

- 株価持ち直しの場面でも、高値が切り下がっている=株価上昇力は弱い

です。

一言でいうと、「株価上昇力が弱く、キャピタルロスの覚悟が必要」です。

QYLDの分配金推移

QYLDの分配金推移をみると、「1口0.2$/月ほどで前後しており、概ね安定的」といえそうです。

今のところ、今後も大きな変動はそれほど心配しなくても良いのではないでしょうか。

QYLDの将来性

QYLDの株価推移と分配金推移を見てきましたが、過去推移からQYLDの将来性を考察すると、

- 株価

- 株価上昇力が弱く、下落基調を想定した方が良い

- 分配金

- 概ね安定的に推移しそう

といえそうです。

新NISAではQYLDに投資できない~成長投資枠でも対象外

(2024年4月追記)

新NISAでQYLDに投資したいと考えたことがある人は多いと思います。

ですが現状、新NISAでは「つみたて投資枠」はもちろん、「成長投資枠」でもQYLDへの投資はできません。

なぜなら金融庁の基準で、

が新NISAでの対象外とされてしまったからです。

毎月分配が大きな魅力の1つとなっているQYLDですが、それが仇になってしまいました。

とはいえ私のQYLDの保有経験からしても、「株価が右肩下がりであるQYLDは、損益通算できない新NISAと、相性がそれほど良くない」という見解を持っています。

どうしてもQYLDに投資をしたい場合は、素直に特定口座での保有を考えましょう。

投資判断のポイント3点~高分配(高配当)だけに注目してはいけない

QYLDに投資するかを検討する時のポイントは次の3点になりそうです。

- NASDAQ100の値上がり益を捨てる部分に納得できているか

- QQQに投資した方がトータルリターンはよっぽど良い可能性が高いが、その上であえてこちらを買うことに自分が納得できているか

- キャピタルロスを許容できるか

- 仕組みが複雑で、理解度によっては予期せぬことが起きる可能性を受けいれられるか

高利回りを享受する代償として、この3点を「自分なりに受けいれられるかどうか」という点が非常に重要だと思います。

また「投資をするなら資産の10%程度を上限とした方が良い」という指摘が多いことにも留意したいですね。

保有者である私の感想としても、「ポートフォリオのスパイス程度がちょうど良い。それ以上に保有割合を増やすのは持っていて怖くなる」となります。

(2023年1月追加)QYLDよりも2865を要チェック

QYLDへの投資を検討している方に、追加の情報です。

東証版のQYLDが2022年9月末に設定されています。

「2865 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール」です。

QYLDへの投資を検討する場合はこちらも候補に入れると良いと思います。

東証上場ETFのため、QYLDへ投資するのと比べて、ドルを用意するための為替手数料が不要であったり、売買手数料面で有利なことが期待できます。

(2024年4月追記)

運用資産額も66億円を突破し、目安といわれる30億円を超えています。

あえてドルでQYLDを買わずとも、特別な理由がなければ2865を検討した方が簡便かと思います。

QYLDが気になる方へおすすめの米国株情報源2選

QYLDが気になりこの記事をここまで読んでくれた人であれば、米国株投資で次のような経験がありませんか?

それぞれ簡単な方法で対処できるので、説明しておきます。

①米国株は情報収集が大変 → moomoo証券

米国株投資家であれば、一度はこうした経験があると思います。

日本株にはない強さや魅力があるからこそ、米国株への投資を検討するわけです。

しかし1銘柄を調べるのにいくつかのサイトを回ったり、英語を読むだけで疲れてしまったり。

情報収集が大変で、せっかくの米国株投資がはかどらないのは嫌ですよね

そのような人におすすめなのが、無料で情報収集できる投資アプリ「moomoo証券」(ムームー)です。

moomoo証券アプリがあれば、米国株やETFについて、電車の中でもお風呂でもスマホだけでしっかり情報収集できます。

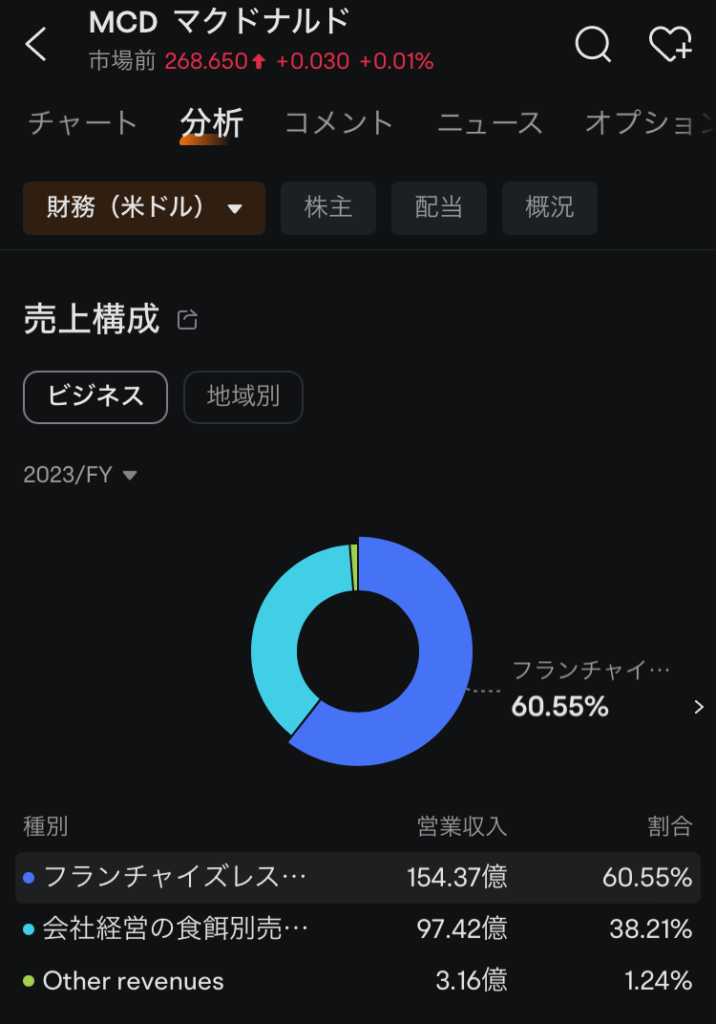

以下はアプリの実際の使用画面(画像6枚)。MCD(マクドナルド)を例にどんな情報が見られるかチェックしてみましょう。

↓(1枚目)銘柄の基本的な情報がきれいにまとまっていたり、(2枚目)テクニカル指標が弱気~強気が一目でわかります

↓(3枚目)アナリスト評価やモーニングスターの格付けの他、(4枚目)売上の内訳も事業や地域別にさっとチェックできます

↓(5枚目)EPSや損益計算書などの決算内容、(6枚目)気になる配当金や配当性向の推移もしっかり確認可能です

ここでお見せしたのはごく一部。

もちろんMCDのような個別株だけでなく、VYMなどETFの情報も充実しています。

口座開設しないと使えない証券系アプリもあります。ですが、moomoo証券アプリは口座開設していなくても使えます(無料口座開設でさらに機能が充実するので、口座開設しても問題ありません)。

アカウントは必要なのですが、メールアドレスのみで作れるため個人情報が気になる人でも安心。

ダウンロード無料の投資アプリなので、気になる人は気軽に試してみてください。

②同じような米国株しか見つからない → Weiss Ratings

米国株投資ではこうした経験も多いと思います。

本やSNSでもKO、JNJ、PGなどメジャーな米国株についての話はけっこう充実しています。しかしある程度米国株について知ると、新たな銘柄を知る機会がなくなってきますよね。

そのような時に便利なのが Weiss Ratingsの無料レポートです。

ポイントは次のとおり。

❶今なら『最高ランク米国株トップ25銘柄』というレポートを無料ですぐに読める

▶1万銘柄以上から選ばれたトップ0.1%の「強い米国株」

▶レポートで紹介される銘柄は時々変わるため、今の25銘柄は今しか知ることができない

❷25銘柄には米国高配当株&米国グロース株のそれぞれがバランスよく含まれている

❸日本で生活しているだけでは知る機会がほとんどない銘柄が多い

❹メールアドレスの登録のみで読める

▶私用のアドレスを登録するのに抵抗感があれば、適当なフリーアドレスでも大丈夫

❺毎回メールマガジンの最後に配信停止のリンクも載っているので、合わなければすぐに登録を解除できる

私は米国の高配当株についてそれなりに知っているつもりでしたが、レポートでは初めて見る銘柄ばかりでした。

高配当株投資をするなら「より多くの高配当株を知っておきたい」という人が多いと思います。

ですが0から米国の個別銘柄を探すのはやはり大変。

無料レポート『最高ランク米国株トップ25銘柄』を読めば、なかなか自力ではたどり着けなかった高配当株を見つけられるはずです。

電車の中や病院の待合室で暇な時、休日のスキマ時間の読み物としてもちょうど良いと思います。

雑感

私がQYLDを知ったばかりの頃は、驚異的な利回りの高さから「なんだか怪しいETFが話題になってるんだな」ぐらいの感想しか持っていませんでした。

しかし利回りの高さがどうしても気になり、しばらくウォッチリストに入れて値動きなどを観察。

すると思ったほど値動きの幅は大きくありませんでした(当時)。

それで常時高利回りが得られるのなら「投資する価値があるかもしれない」と調べたのが本記事の作成経緯です。

私の結論としては「10~50万円の範囲内でとりあえず保有してみる」です。

以前QYLDと同じようにして気になったものにBDC銘柄のARCC(エイリスキャピタル)がありました。気になってずっと見ているばかりなのもどうかと思い少額購入してみたのですが、やはり実際に保有することで自分の考えが固まるという部分がありました。

非常に魅力的に見えていたけど、いざ保有してみると「自分には合わない」とわかったのです。

ARCCは「保有していても暴落が怖くて強い気持ちでホールドできない」との結論に至り売却しました。それからはBDC銘柄を一定の距離感を保って見られるようになりました。

今時点ではQYLDの利回りの高さにかなり魅かれてしまっています。

一方で自分の中に「よくわからないものに手を出さない方が良い」という声も確かにあります。

結論が出ないため「迷っているならまず保有してみて自分がどう感じるかを見定めればよい」という判断になりました。

「とりあえず10~50万円の範囲内で投資をしてみて、不安になるようであれば早めに売却してしまう」。先述のデメリットは受け入れた上で、この方針で行こうと思います。

(2023年1月追記)

この記事の作成後である2021年11月に、実際にQYLDへ約10万円分投資しています。

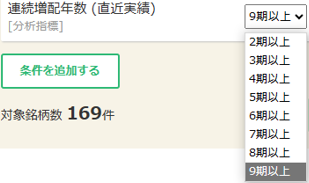

「米国株の連続増配銘柄」を探すのに苦労したことはありませんか?

マネックス証券の銘柄分析ツール「銘柄スカウター」を使うと連続増配株を簡単に探すことができます。

✓スクリーニング条件に「連続増配年数」がある(貴重!)

✓利用料は無料

✓マネックス証券に口座開設している人のみ使える

私は楽天証券をメイン口座としていますが、「銘柄スカウターを使いたい」という理由だけでマネックス証券に新たに口座を開設しました。

連続増配株を探すのは大変です。

連続増配株を探すためにウェブサイトを何時間も調べた経験があるなら、素直にマネックス証券で「銘柄スカウター」を使った方が良いかもしれません。

「口座開設は手間だ」と感じると思いますが、最短5分ほどで申込みできすぐに銘柄スカウターを使えるため、ウェブサイトを回るよりもかえって時間を無駄にしないと思います。

関連記事

QYLDと同じく人気のJEPI、JEPQは「新NISAでは投資できない」ということについてまとめた記事です

「読んだ意味があった」おすすめの投資本を10冊紹介しています

QYLDと同様の人気を得ている”JEPI”について調べた結果をまとめています

JEPIのNASDAQ100版である”JEPQ”についての分析記事です

QYLDとJEPIを実際に購入した後、両者を保有して感じたメリット・デメリットなどをまとめています

「JEPIでFIRE」はおすすめできないということについて解説しています

、2865(東証版QYLD)、2866(東証版PFFD)の比較-1-160x90.jpg)