「酪農業ではどういったスキルが身につくか」というテーマ。

- 酪農業で働いてみたいけど何かスキルは身につくのか

- 酪農の仕事と自分が合わなかった時に、転職でアピールできそうなスキルは身につくのか

- 酪農に従事しているが普段どんなスキルが身についているのか考えたことがない

こうした疑問を持つ方に向けた記事です。

私自身、一般企業での勤務経験と、酪農業での勤務経験とがあります。酪農のみを経験している場合よりは観点が一つ多いため、参考にしていただける面もきっとあるでしょう。

さて、一口にビジネススキルや能力といっても様々な定義があります。

今回は、経済産業省が公表している「社会人基礎力=社会人としての基礎スキル」が、酪農業において

- どのような場面で

- どんなスキルが身につくのか

考えてみます。

なお、次の点にはご留意ください。

- 私の体験や同業者から日頃聞く話を基に判断している

- 牧場の規模の大小、経営方針や運営体制により一口に牧場といっても千差万別である

- 基本スキル中心で、専門スキルの話にはあまり立ち入らない

あくまで大枠での話になります。

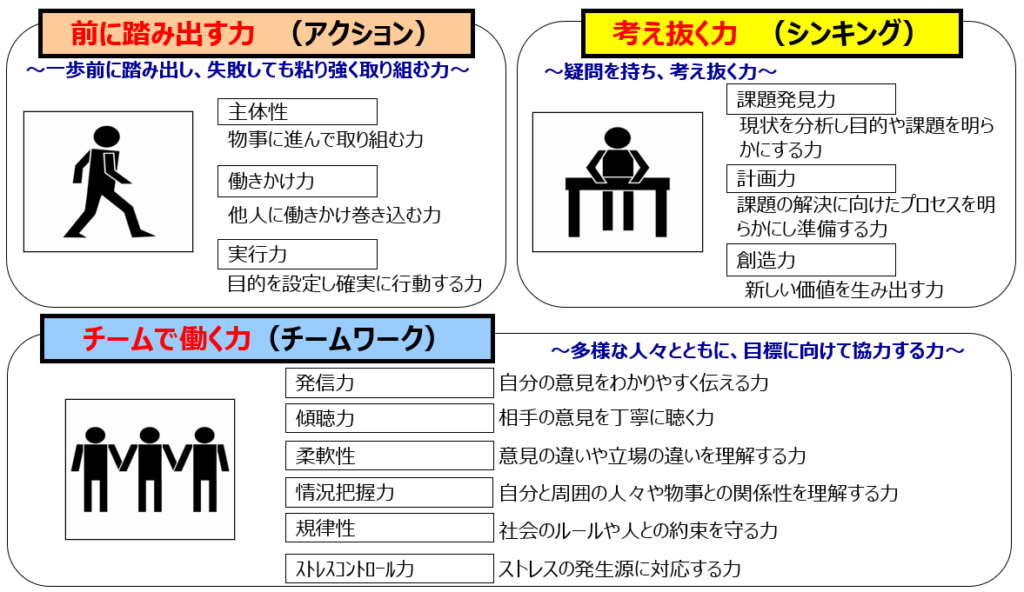

社会人基礎力とは

そもそも社会人基礎力=社会人としての基礎スキルとはどんなものなのか。

上記の12項目が「社会人基礎力」として示されています。

さらにそれぞれが、アクション・シンキング・チームワークの3グループに分けられています。

- アクション

- 主体性

- 働きかけ力

- 実行力

- シンキング

- 課題発見力

- 計画力

- 創造力

- チームワーク

- 発信力

- 傾聴力

- 柔軟性

- 情況把握力

- 規律性

- ストレスコントロール力

私なりの結論

先に私なりの結論から。

酪農業においても、1~12のスキルは全て身につけることが可能です。

ポイントは、「自分はこの仕事・作業でこのスキルを鍛えているんだ」という認識を持ちながら働くことだと思います。

漫然と仕事をしていると、ルーチン作業の多い酪農業では日々が流れるように過ぎていってしまいがち。

ですが、「この作業では特にこのスキルが必要で、意識することでより明確に鍛えることができる」と分かっていれば、日々の作業で得られるものもきっと多くなるはずです。

以下、それぞれのスキルについて具体的に見ていきましょう。

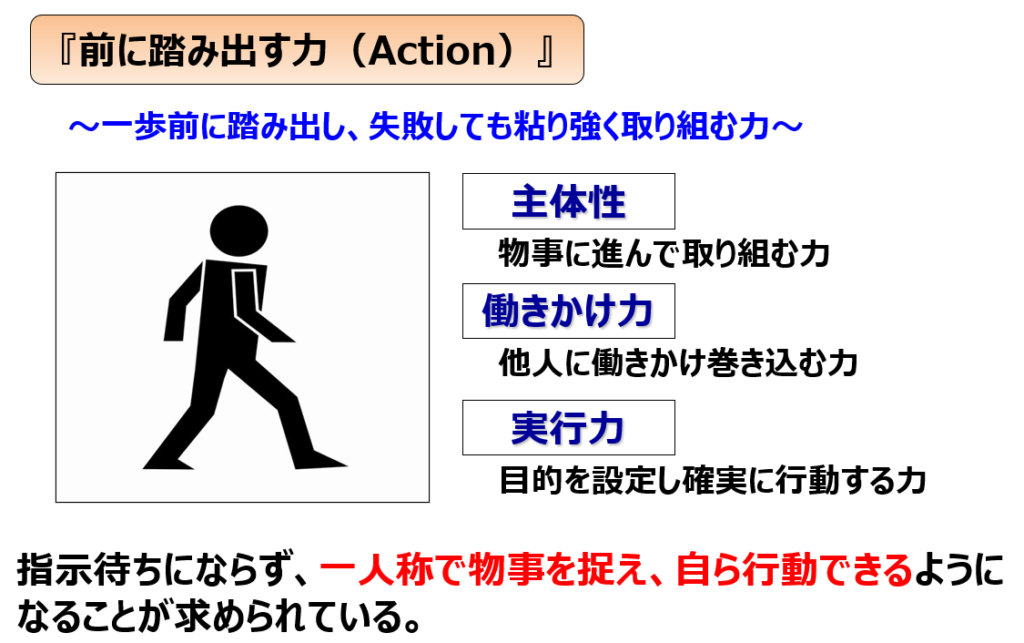

個別説明~前に踏み出す力~

①主体性…物事に進んで取り組む力

- 自ら新しい仕事を覚える・教えを請う(搾乳技術、発情発見、飼料調製、機械修理、など)

- 機械トラブルなどに率先して対応する

- 勉強会、研修やミーティングの企画

▼コメント

ルールや権限でガチガチに固められている牧場というのは滅多にないというのが私の印象。

本人が主体性を発揮したいという場合、発揮しやすい環境が多いでしょう。

▼私の経験例

- 搾乳マニュアルの作成、説明、掲示

- 暑熱対策で牛舎の屋根への石灰散布

②働きかけ力…他人に働きかけ巻き込む力

- 作業改善の提案(搾乳手順の見直し、人員配置の改善案、エサの変更案、など)

- 牧場の美化活動(ゴミ拾いや不要物の処分を他者と一緒に行う、など)

- 待遇改善の交渉(経営層に手当の導入を求める、など)

- 部門長や農場長といった立場での仕事

▼コメント

牧場では複数人が働いていることが一般的。

そのため、自分が「○○したい」と感じていることを経営者や他の従業員に働きかけるということは十分やれます。

ただし、その提案などに賛同してもらえるかどうかはその人次第。

相手の納得感などがもちろん必要なので、そこを乗り越えることも含めた働きかけ力を身につけ得る場だと言えます。

▼私の経験例

- 他の牧場の事例を基に搾乳作業の開始時間を変更

- 従業員のモチベーション向上のために手当を導入するよう経営者と交渉

③実行力…目的を設定し確実に行動する力

- プロジェクトを起ち上げて達成まで牽引する(乳量○○kg達成、など)

- 目標を決めて達成まで努力する(人工授精の受胎率○○%達成、牧場の環境美化、など)

▼コメント

主体性の項目で触れたように、ルールなどでガチガチの牧場は滅多にありません。自身で目標を定めてそれに向けて取り組み続けるということは、本人にその意思さえあればやりやすいでしょう。

▼私の経験例

- 受胎率向上のため発情発見率向上(発情観察の時間確保)

- 受胎率向上のため種雄牛ごとの受胎率をデータ分析

個別説明~考え抜く力~

④課題発見力…現状を分析し目的や課題を明らかにする力

- 作業動線の非効率性の発見

- 勤務体系や給与体系からくる従業員のモチベーションの低さの発見

- 各都道府県公表の技術指標と自農場のデータを比較して弱点(乳量、繁殖性、淘汰率、…)を見つける

▼コメント

この能力は、牧場に限らず比較的どのような職場でも身につけやすい気がします。往々にして、「職場への不満=課題」だからです。不満が少しもない職場というのは余程ないでしょう。必要なのは、不満を抱くだけではなく、そこにどのような構造的問題・課題が潜んでいるのかを突き詰めることです。

▼私の経験例

- 牧場に最低限の勤務ルールすら定められていないがために、まじめな従業員にそうでない従業員の仕事がシワ寄せされており、静かな不満が職場に漂っていたことを発見した

- 作業の見える化が不十分なために、ある作業(バルククーラーの殺菌など)を複数の従業員が重複して行っていたことを発見した

⑤計画力…課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

- 作業動線改善のため、他の牧場見学などを行い改善案を練る

- 暑熱対策について調べ、依頼できそうな業者を探したり、自社で行えそうな対策の準備をする

▼コメント

上記④の課題発見力により発見した課題に対して、どのような対策が必要かを考え、準備する能力ですね。課題の発見だけでは現状が改善されないので、この計画力により対策案を組み立て、さらにはそれを実行する能力の発揮により、ようやく課題への対処が実現することになります。酪農の現場では日々様々な課題が生じます。④の課題発見力と、この⑤計画力は比較的身につきやすい能力といえるでしょう。

▼私の経験例

- 人の手作業(一輪車)で給餌して回る労力の軽減のため、重機を利用できないか考える→フォークリフトでまとまった量のエサを運べるよう、鉄製の箱を自作

- 繁殖成績向上のために発情発見率を上げる余地があることをデータで確認→発情発見のための時間を意識的に確保

⑥創造力…新しい価値を生み出す力

- 自社製品(牛乳、乳製品、牛肉、…)のブランディング(≒六次産業化?)

- 酪農教育ファームの活動を新たに始める

- それまで活用されていなかった資源の活用(牛糞を新たに地域の耕種農家へ還元するなど)

▼コメント

ルーチン作業が多い酪農の現場において、この創造力は意識的に、そして主体的に行動しないとなかなか身につきにくいかもしれません。とはいえ、あくまで私の目線ですが、酪農業ではまだまだ活用しきれていない資源(除角や毛刈りの副産物は酪農から離れた場所では一部需要がある、などなど)がたくさんあります。その気があればそうした資源を利用して新たな価値を生み出すことは十分にできるでしょう。

▼私の経験例

思い当たる事例なし

個別説明~チームで働く力~

⑦発信力…自分の意見をわかりやすく伝える力

- 小難しい作業マニュアルではなく、誰でも理解しやすい平易なマニュアルを作る

- 勉強会の講師を担当する

- 上司や社長に、相手にも受け入れられる余地のある物言い・内容で希望を伝える

▼コメント

牧場というと、牛と関わることが中心で人とはそれほど関わらないというイメージを持つ方もいるかもしれません。実際には、ほとんどの牧場でやはり人と関わる場面がたくさんあります。搾乳作業は複数人でやることが多いですし、誰かが休む際はトラブルが起きないよう引き継ぎも必要。経営者や同僚に何かをお願いする場面も多々あるでしょう。そうした際に、この発信力が鍛えられることになりますね。

私の思うポイントは、よく言われることですが「伝えるのではなく伝わることが重要」、「自分にも相手にもメリットのある提案をする」という点です。

▼私の経験例

- 外国人技能実習生に搾乳技術を教える時は、写真・イラスト・Google翻訳を駆使して説明する

- 機械や牛にトラブルがあった時はできるだけ写真を撮って、人に説明する際に言葉だけでなく写真を併用することで、より状況を正確に理解してもらう

⑧傾聴力…相手の意見を丁寧に聴く力

- 元気がない同僚に思いやりを持って声をかける

- こちらの判断を挟まずに、相手の話を最後まで聞く

▼コメント

この能力も牧場に限らず比較的どの職場でも身につけ得る能力でしょう。ただし、自分の利害ばかりに目が行って相手への敬意がない場合には、どれほど会話があっても身につかない能力。聞き上手な同僚を真似たり、敬意をもって相手の話を最後まで聞いたりする姿勢を常に持ったりすることなどが必要になりますよね。

▼私の経験例

- 意欲がわかない同僚に、責める口調ではなく、どうしたのだろうという心配する姿勢で話を聞きに行く

⑨柔軟性…意見の違いや相手の立場を理解する力

- 牧場内で意見が異なる相手と対立せず、どうやったらうまくやっていけるかを考える

- 異なる意見を、自分の立場・文脈で判断せず、相手の文脈で理解する

▼コメント

牧場で働く全員が、あらゆる面で意見や価値観が一致しているということは当然ですがありません。それぞれに異なった意見や立場上の考えがあります。その違いを対立に持ち込まずに、相手の立場・文脈で相手を理解する能力ですね。この能力も、牧場に限らずどのような職場でも身につけ得る環境があると思います。

▼私の経験例

- 長時間労働を是とする先代経営者に反発するのではなく、なぜそう考えているのか、考えの根源を聞いていく

- 育ってきた文化が異なる外国人技能実習生については、その文化をネットで軽く調べた上、相手の立場でその言動を考慮する

⑩情況把握力…自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

- 牛が特定の人を避けるようなら、その人の何が良くないのかを見定める

- 従業員のモチベーションが低いのであれば、仮説を立てたり、本人に聞いてみる

- 従業員同士の関係が上手くいっていない場合、それがなぜなのか聞いたり気付いたりする

▼コメント

いわゆる洞察力に近いでしょうか。仕事に慣れていない時など、自分のことで精一杯の頃は身につけづらいかもしれません。しかし、仕事や人間関係に慣れ、牧場全体の様子を見れるようになればある程度自然と身につく気がします。また、人間関係や環境変化の機微に敏感な人ほどよりこの能力は高まるでしょう。

▼私の経験例

- 従業員Aと従業員Bの関係性が悪そうなことにいち早く気付く

- ある従業員を牛が避けがちなことに気づき、それがせっかちな性格に由来することに気づく(その後、本人に伝えて状況は改善)

⑪規律性…社会のルールや人との約束を守る力

- 出勤時間を守る、無意味な残業をしない、無断欠席をしない

- 作業マニュアルが定められている場合は順守する、勝手な改変をしない

- トラックなどの運転時に法令を遵守する

- スタンドプレーをしない、自分に都合が良いだけの解釈をしない

▼コメント

バリバリのビジネスシーンにいる方からすればある程度あって当たり前の能力といえるでしょう。ですが、牧場という環境ではある程度自律性を持たないと育まれない能力かもしれません。家族経営の牧場が多かったり、法人経営の牧場でも比較的雰囲気が緩かったりすることがしばしばあるためです。「まあまあ」で済まされることも比較的多い印象。自分で自分を律することが大切ですね。

▼私の経験例

- 自農場の比較的経営に近い側の立場にいるが、他の従業員と同様に勤務時間やルールを守ったりする

- 作業内容を改善した方が良いと思った場合、無断で変えるのではなく、まず経営者や他の従業員に確認を取る

⑫ストレスコントロール力…ストレスの発生源に対応する力

- 苦手な同僚がいる場合は自ら話しかけるようにして関係性をできるだけ良好にする

- 自分が何にストレスを感じているかをハッキリさせ、対処を考える

- 自分なりのストレス発散法を確立する

▼コメント

酪農というと牧歌的なイメージを持つ方もいるかもしれません。たしかにそうした場面がないことはないです。

しかし、ストレスフルな場面というのも実はかなり多い。

突発的な機械トラブルや難産の介助など牧場特有のストレス源があるのはもちろんのこと、他業種と同様に人間関係でストレスを抱える場面というのも少なくありません。

そのストレスにどう向き合うかというのは、どの牧場においても問われることでしょう。自分で編み出すのも一つですが、同僚や同業者にストレスへの向き合い方を聞いてみるのが良いですね。

▼私の経験例

- 機械トラブルに悩まされていた時は、機械に関する知識を少しつけ、トラブルの予防に時間を割くようにした(牛糞の撹拌機がよく壊れたので、グリスを注す頻度を上げた)

- 他の牧場の知人に、よく抱えるストレスやその対処法について聞いた(→何にストレスを感じているかを書き出すなど可視化することがポイントとのことだった)

まとめ・結論

ここまで見てきた通り、酪農業においても今回見てきた12項目のスキルは全て身につけることが可能です。

ただし、酪農業を仕事にしていれば自然と身につきやすいスキル、比較的身につきやすいスキル、意識しないと身につきづらいスキルとがありました。

- 課題発見力

- 計画力

- 情況把握力

酪農業では牛や機械、時には人にまつわる課題が視覚情報として目に入りやすいため、課題発見力やそれを解決するための計画力が身につきやすいです。

また、従業員数は数名~多くても数十人という規模の牧場が中心。

そのため働き始めて数年経てば、牛群の動きや施設・機械の状況、人の動態など牧場全体の様子が分かるようになります。すると、情況把握力も自然と身につきやすいですね。

- 主体性

- 働きかけ力

- 実行力

- 発信力

- 傾聴力

- 柔軟性

- ストレスコントロール力

これらのスキルは少し意識したり、ちょっとしたきっかけがあれば身につきます。酪農業ではそのための環境は揃いやすいでしょう。

- 創造力

- 規律性

ルーチン作業が多い酪農業では、意識しないと創造力は身につきにくい傾向があります。

また、ルールでガチガチの牧場というのは私が見聞きする限りではあまりないので、規律性についても自分を律する意識を持った方が身につきやすいでしょう。

補足1~専門スキルの例など~

今回は、社会人としての基礎スキルに焦点を当ててきました。

しかし、社会人としてのスキルには基礎スキル以外にも、重要なものとして専門スキルがあります。

参考程度に、酪農業で身につけることが可能な専門スキルの一例を、私の思いつく範囲ですが列挙してみます。

ただし、主に資格やそれに近いものとしてカテゴライズできるもののみ。搾乳技術なども専門スキルですが、線引きしないとキリがないので今回は割愛します。

- 家畜人工授精

- 家畜受精卵移植

- 削蹄

- 中型トラックや大型トラックの運転技術

- トラクターの運転・操作技術

- フォークリフトやスキッドステアローダーなど重機の運転・操作技術

- 語学 *職場の同僚に外国人技能実習生がいる場合

補足2~転職で必要性が高そうだが酪農では身につけ難いスキル~

「転職の際に役立ったスキル」といった記事でよく挙げられているものの、酪農業では身につけにくいスキルがあります。

ITスキルです。

酪農業でもパソコンやITは必須ですが、それよりもまずは「現場での作業」が第一かつ主要。パソコンやITに触れる人員は、それぞれの牧場の中でも一部でしょう。

エクセルを使って農場で蓄積したデータを分析したり、取引先とメールでやり取りしたりといったことはあります。ですが、オフィスワーカーと比較すると、やはりITスキルは圧倒的に身につけにくいスキルといえるでしょう。

このスキルを習得したい人は、主体的に身につけにいくしかないですね。

牧場運営を向上させることに結びつけながらやれば、牧場の中でも評価を得られるでしょうし、自身のスキルアップにもつながると思います。

記事作成を通して自身を振り返り

日々の酪農作業に肯定的になれた

今回のテーマは、

- 酪農に興味がある方、

- 酪農で働いている中でスキルが身についているか不安になる方

が一定数いるだろうということで書いてみました。

しかし、作成を通じて自分自身を顧みる良い機会ともなりました。

日々のルーチン作業中心の生活に自身が埋没してしまう中で、「自分は果たして何かしらでも成長しているのだろうか」と思うこともしばしば。

酪農業における自身の成長に懐疑的でしたが、少なくとも社会人としての基礎的スキルは日々身につけられているのだということが分かり、少し安心。現状を多少なり肯定的に見られるようになった点で良い機会でした。

前職(一般企業)との差

せっかく前職(一般企業)の勤務経験があるので、そちらとの比較も軽く考えてみます。

- 発信力

- 柔軟性

- 規律性

- 主体性

- 働きかけ力

- 実行力

- 計画力

- 創造力

- 傾聴力

- ストレスコントロール力

- 課題発見力

- 情況把握力

私の場合はという条件付きですが、前職(一般企業)の経験からは上記のようにいえそうです。

酪農との違いは、職場の組織力や人数。

従業員数が多く部署やチーム単位で仕事をすることが、酪農との違いを生み出します。

多様な人とコミュニケーションをとる機会が多いため、発信力や柔軟性が養われる。組織のルールもしっかり整っており、相互監視もはたらくため規律性も身につきやすいでしょう。

一方、組織が大きくなるため自分のチームや部署の様子はわかっても、組織全体のことが把握しづらいです。つまり、課題発見力や状況把握力は身につけにくい印象があります。管理職ポジションまで上がればそうしたスキルも身につくでしょうが、いずれにしろ時間がかかります。

ざっくりとですが、酪農業とは対照的な基礎スキルが身につきやすかったように思います。

雑感

その他、このテーマを通して感じた雑感です。

- スキルをラベリングして日常業務を当てはめてみることで「酪農でスキルは身につくか」という視点がクリアになった。名づけ、ラベリングの効用を実感

- ぼんやりと働いてもスキルは身につかないかもしれないが、「目の前のこの仕事でこのスキルが身につくんだ」という意識があるだけで成長性・モチベーションが変わりうる

- 酪農という一見単調な作業体系の中でも、身につけようと思えば身につくスキルは意外と多い。場は用意されているので、自らその機会を獲得しに行くかどうかが肝要

関連記事

↓「酪農への転職」というテーマの記事です

↓「酪農業で働く人たちの恋愛事情」について、私が周囲の酪農家さんやそこで働く従業員さんから聞いた話などを基に書いています

↓「酪農業のおすすめ本」についてです。酪農に興味を持った一般の方から既に酪農業で働いている人まで、人別におすすめの本を8つ紹介しています